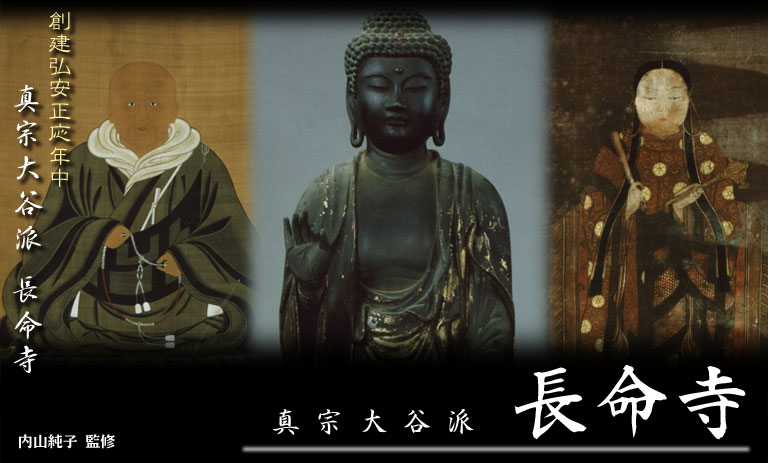

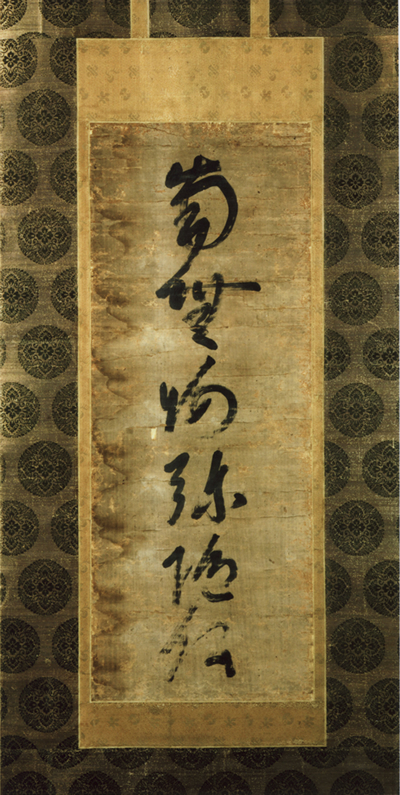

蓮如筆「六字名号」

絹本著色 縦95.5cm 横36.5cm

蓮如は、長禄元年(一四五七)父存如の跡を受けて本願寺八世の職を継承した。当時の本願寺は、仏光寺などの繁栄に比べ、困窮の極みに達した状態であったが、蓮如は独白の布教活動で教練の拡大を図った。宝徳元年(一四四九) ・文明二年(一四七〇、一説では応仁二年・一四六八)・文明七年の東国教化や、吉崎を中心とした御文の授与、本尊や名号などの聖教の下付がその好例である。この結果、蓮如は、地方の自立教団として勢力のあった水辺派・仏光寺派・専修寺の三河門徒を自らの勢力下におき、本願寺中心の体制に組み替え、聖教の下付を通じて本願寺末寺の拡大を図ることに成功した。

長命寺のあった信濃では、次のような蓮如の裏書が発見されており、長禄四年(一四六〇)ころからの蓮如の布教が跡づけられる。

長禄四年二月十四日 高井郡小柳郷井上行善 阿弥陀如来像

長禄四年二月十四日 高井郡大岩郷普願寺 阿弥陀如来像

文明十一年五月十八日 水内郡太田庄長沼(現上越市)浄興寺巧観

七高僧絵像

文明十五年九月二八日 水内郡太田庄長沼(現上越市)浄興寺巧観

法然絵像

文明十五年九月ニ八日 木内郡太田庄長沼(現上越市)浄興寺巧観

親鸞聖人像

文明一六年七月二八日 水内郡柳原庄駒沢村長命寺明乗

阿弥陀如来像

(「真宗史料集成」 『信濃国諸記』)